传统公益模式常困于“一次性捐赠”的短暂性,受助群体难以获得持续发展能力。与之形成鲜明对比的是,上海女装品牌LILY通过购买共织计划产品、支持其行动的合作方式,正以创新路径探索商业与社会价值的共生逻辑。

共织计划是禾希有物孵化的可持续品牌,致力于赋能残障群体平等就业。将传统编织手工艺、特殊人群与日常生活联结,倡导去创造,去生活,让编织物件去往每一个多彩、勇敢、平等的日常。

每一件产品的编织过程,都是残障伙伴职业尊严的具象化表达。这种“以订单替代捐赠、以技能赋能替代短期帮扶”的模式,打破了公益与商业的二元对立,让社会责任从企业年报的附注转变为产品链的有机组成部分。在上海这座始终领潮商业文明的城市,LILY的合作不仅为传统公益注入长效动能,更启示着企业如何以商业智慧破解社会问题,为“商业向善”写下生动注脚。

公益与商业的深度融合:从“捐赠”到“价值共创”

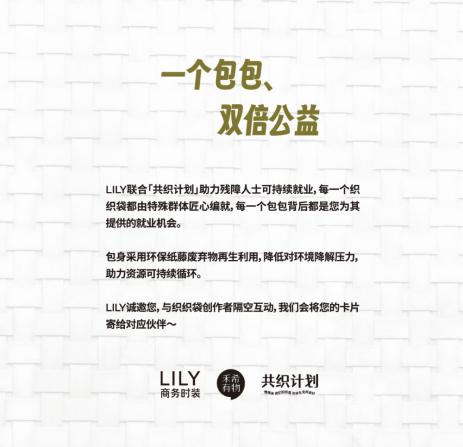

LILY携手共织计划,将经过蒸煮处理的可持续棉绳作为原料,这种材质柔韧且可降解,兼具环保与实用价值。残障伙伴们在接受系统培训后,能够独立完成从小结编织到包袋塑形的全流程,平均每8小时可制作3-4只标准款编织包。由于参与者的障别类型多样,工艺流程在设计上充分考虑了适配性和可掌握性,让不同残障群体都能通过练习获得稳定的技能。目前,共织计划已为多位残障人士提供每月稳定工时。这种“购买即赋能”的模式,让产品本身成为讲述社会责任的载体,而非单纯的共益符号。

在上海旗舰店的体验区,消费者王女士在留言卡上写道:“触摸到纸藤的纹理,就像触摸到你指尖的温度。”类似的互动场景,正在被构想为“寄语传递日”的品牌活动。未来,这些消费者的留言将定期传递到残障伙伴手中,让编织与情感产生连接。

“企业的社会责任不该是阶段性的表演,而要成为社会责任的毛细血管。”LILY联合创始人孙铭阳表示,这种将情感价值量化进的思路,使本次公益合作突破了传统公益“ donor-beneficiary ”的单向关系,构建起残障工作者、消费者、品牌三方共生的价值网络。

社会责任与品牌基因:LILY的“善意逻辑”

从时尚美学到尊严包容:品牌理念的延伸实践

LILY长期以“中国新女性”为核心客群,通过与全球百位设计师合作,用利落剪裁与职场美学诠释现代女性的多元力量。而与共织计划的合作,则将这种理念从“个体表达”升华为“群体包容”。未来当残障伙伴的编织作品出现在上海街头,当职场女性背着制作者的环保包参加会议,时尚便成为跨越身体差异的平等语言。这种创意,让共益产品兼具美学价值与社会意义。

商业向善的“LILY”

这种探索为全国企业提供启示:社会责任创新无需脱离商业本质,当环保理念转化为产品卖点,当残障伙伴的技能成为品牌差异化优势,共益便能从成本中心转为价值引擎。正如黄浦江的浪潮既拥抱商船也滋养生灵,上海企业以“共织计划”的合作实践证明:商业的终极意义,正在于将城市精神中的“包容”化为产业生态的共生,“创新”转为解决社会问题的智慧,“永续”凝练成穿越周期的商业文明。